http://www.wenlvzaixian.net 时间:2025-07-03 来源:文旅在线

聊川剧、看川剧,离不开锦江区。成都市内两座声名赫赫的川剧院均扎根于此——一座是坐落于锦江区指挥街的四川省川剧院,另一座则是位于锦江区华兴街的成都川剧院。华兴街一带,还汇聚了锦江剧场、悦来茶园、百家班川剧团等戏迷集散地,川剧的音韵在这片“戏窝子”长久萦绕。

7月2日下午,“品锦江”系列读书会之“传承与思变——川剧与民谣的跨界共生”分享会在成都市文化馆举行。中国戏剧“梅花奖”和“文华表演奖”得主、国家一级演员、四川省非物质文化遗产川剧代表性传承人崔光丽,独立音乐人、四川省音乐家协会会员周小桐做客“品锦江”,进行传统川剧与流行歌曲的对话。

活动由中共成都市锦江区委宣传部主办,成都市锦江区融媒体中心承办,成都市锦江区精神文明建设办公室、成都市锦江区文化体育和旅游局、成都市锦江区文学艺术界联合会、成都市锦江区社会科学界联合会协办。

在成都历来的戏剧氛围中,成长出不少优秀的戏剧艺术家,崔光丽就是其中一员。她少年从艺,师从川剧名旦许倩云,后受教于阳友鹤、陈书舫、王青莲、邓学莲、王世泽等众多川剧名家,深得川剧传统旦角表演的艺术精髓。

四川省非物质文化遗产川剧代表性传承人 崔光丽

现场,崔光丽通过经典剧目赏析、跨界融合表演、深度访谈与互动,探讨川剧在当代的“守正”与“创新”,凸显锦江文化与戏曲发展的共生关系。

“川剧擅长‘拿来主义’,在融合方面做得特别好。不管是什么剧、不管是什么声腔,只要我能塑造这个人物。历代以来,川剧都在吸收各种精华,形成自己的高峰。”崔光丽分享,她认为,这种特色与地域、城市文化、人的生活状况存在诸多关联。

“我真的非常感谢大家,感谢观众们,你们是检验艺术、检验演员的最好标准。”崔光丽说,从一路成长起来,离不开观众、老师、前辈、同仁的提携,也正是这些“戏窝子”的存在,给了川剧成长的土壤。

崔光丽与现场观众互动

活动中,崔光丽还亲身示范,向在场爱好者们解析戏剧中“翎子功”“扇子功”如何塑造川剧角色性格。只见崔光丽现场找来一把折扇,先是置于面旁,放于手边,搁在胸前,眉目流转……不同角色的内心波动便跃然观众眼前。现场,一名观众还参与试执折扇互动中,由大师教学,尝试了解川剧精髓,生动有趣。

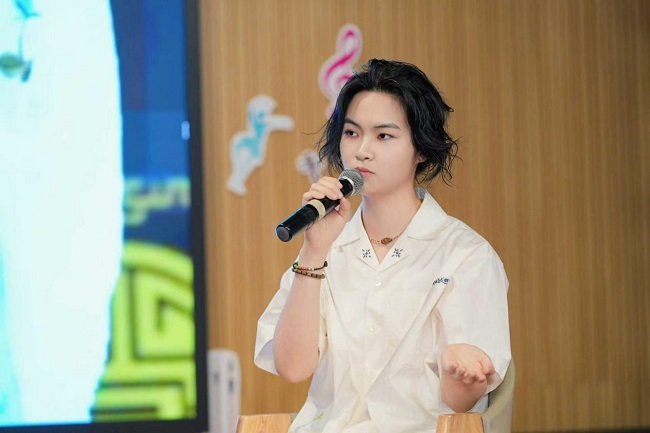

除了欣赏大师的演绎,活动中还来了一位年轻的嘉宾朋友。她是独立音乐人、四川省音乐家协会会员周小桐。周小桐带来了一把吉他,这件看上去和川剧“不搭边”的乐器,却让现场观众有了不一样的体验。

四川省音乐家协会会员 周小桐

一曲《别洞观景》,崔光丽保留川剧高腔与身段的同时,加入周小桐弹奏的民谣吉他伴奏与和声,演绎出“白鳝仙姑游人间”的灵动意境。这种跨界并非颠覆传统,而是川剧以其开放的姿态延续生命力。

“我自己也很喜欢音乐,从小就耳濡目染,长大后,看到川剧的现状,就很想把它推广出去。”周小桐说,自己总是不遗余力地向朋友们推广川剧,但是机会实在太少。后来,她想通过音乐的方式,把川剧融入年轻人能够接受的形式,将戏曲与流行结合,扩大川剧的传播范围。“不是我们的传统文化不够好,是传播的途径没有打开。”周小桐说,希望能够通过新形式,让年轻一代也能更多了解传统文化。

崔光丽对此也非常赞同。“我非常乐于接受这些创新的方式,川剧也尤其需要年轻人的传承。”崔光丽说,在传统与创新的结合过程中,川剧首先需要做好“自己”,在其本体站位上做好,以不变应万变,进行守正创新。

崔光丽与周小桐合作演唱

分享中,两位还联合演绎了融入川剧唱腔、流行歌曲、诗词融合的《巴蜀情韵》片段,赢得观众阵阵掌声。

据悉,此次活动是“品锦江”系列读书会第三季第七场分享会,此次专注“川剧”话题,不是第一次,也不会是最后一次。作为锦江区打造的独具特色的文化传播品牌,一直以来,“品锦江”旨在关注城市深处的文脉,希望与市民共同守护、激活、分享、传承城市文化基因,探寻属于锦江的精神家园,共同编织锦江未来文化图景。

[ 责任编辑:王良勇、周婷]